点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

3月31日,中科院国家天文台对国内天文学家和国际合作者发布了郭守敬望远镜(LAMOST )DR10(v1.0版本)数据集。该数据集包含光谱总数2229万余条,是目前国际上其它巡天望远镜发布光谱数之和的2.9倍。LAMOST成为世界上首个发布光谱数突破两千万的巡天项目。

千万光谱再翻倍 十年居世界之最

此次发布的DR10数据集是LAMOST于2011年10月至2022年6月观测获取的光谱数据,其中包含5923个低分辨率观测天区,1951个中分辨率观测天区。发布的2229万条光谱数据包括1181万条低分辨率光谱,1048万条中分辨率光谱,中、低分辨率光谱均突破千万。此外,DR10发布数据中还包括一个约961万组的恒星光谱参数星表。LAMOST发布光谱数和恒星参数星表数量,连续十年稳居国际第一。

2009年,验收专家们在项目验收时曾指出LAMOST是中国科技领域自主创新的典范,它将使人类观测天体光谱的数目提高一个数量级至千万量级,使中国在该领域处于国际领先地位。2019年,LAMOST成为全球首个发布光谱总数超千万的巡天项目。四年时间,LAMOST获取的光谱数量再翻一倍。如今,LAMOST已经获取了两千万量级的光谱数据。在过去十年间,LAMOST开启并引领了国际大规模光谱巡天之路,成为国际上大型光学望远镜的经典之作。

年均发表论文超200篇解读宇宙再升级

截止目前,来自中国、美国、德国、比利时、丹麦等国家和地区的194所科研机构和大学的1385位用户正在利用LAMOST数据开展研究工作,已发表高质量论文1200余篇,引用13000余次。近两年的科研产出呈现出井喷式增长态势,LAMOST年均发表论文超过200篇,其中国外天文学家发表的科学论文占40%以上,彰显了LAMOST数据的国际影响力。LAMOST的科学产出已步入国际大型(6-10米)天文望远镜的先进行列。

LAMOST助力全球天文学家在银河系结构与形成演化、恒星物理的探究、特殊天体和致密天体的搜寻等方面均取得了一批刷新纪录、提高量级的重大突破性成果。

2023年初,LAMOST DR8光谱数据库已与美国斯隆数字巡天项目(SDSS)的 CasJobs数据系统完成了融合,这是继法国斯特拉斯堡天文数据中心(CDS)VizieR系统、欧洲空间局ESASky平台、德国虚拟天文台(GAVO)后,LAMOST光谱数据库又一次与国际顶级科学数据平台的合作,此举将显著拓宽LAMOST数据使用的深度和广度,进一步提升LAMOST的国际地位和影响力。

据介绍,LAMOST第二期光谱巡天任务将于2023年6月结束,第三期光谱巡天计划于2023年9月开启。新征程,新目标,奋楫再出发。LAMOST将继续守望星空,记录和见证我国第一个天文重大科技基础设施的发展历程。

盘点郭守敬望远镜系列成果

绘制银河的时空“画像”

自古以来,这条横亘天际的银河,引起了人们无尽的想象和勇往直前的探索。LAMOST两千万量级的光谱数据构筑了“数字银河系”的根基,这对于绘制银河系的时空“画像”具有不可替代的科学意义。从“身高体重”到“样貌身材”再到“成长历史”,LAMOST助力天文学家多维度刻画银河系全貌。

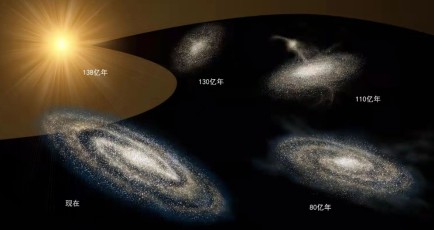

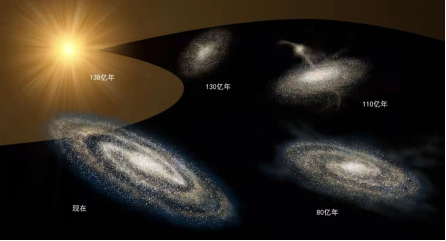

银河早期形成和演化示意图:138亿年前宇宙大爆炸,130亿年前银河系厚盘开始形成,110亿年前银晕形成,80亿前至今银河薄盘形成。(喻京川)

2022年3月24日,《自然》封面文章发布了一项中外天文学家的研究成果。研究人员利用LAMOST和欧空局盖亚卫星(Gaia)的巡天观测数据,获取了银河系迄今最为精确的25万恒星的年龄信息,从时间轴上清晰还原了银河系幼年和青少年时期的成长史,揭开了银河系尘封已久的过往,刷新了人们对银河系早期形成历史的认知。这一成果为人类最终构建恢弘的银河系史册谱写了重要篇章。

2022年,科研人员依托LAMOST数据精确测量出银河系质量约为5500亿倍太阳质量,相比国际其它团队测量的平均值(约1万亿倍太阳质量)缩小了近一半,精度提高了近一倍。这意味着银河系的“身材”可能比传统认知的还要 “苗条”一半。

2021年,天文学家利用LAMOST和Gaia数据,揭示了银河系中反银心方向上的子结构(恒星聚集的团块)起源于银河系外盘,而并非银河系吸积的矮星系遗迹。该结论结束了天文界长期以来关于反银心子结构起源的争议。研究还发现银河系的子结构可延伸到距离银河系中心9.78万光年处,是经典银盘尺寸的2倍。这佐证了之前LAMOST发现银河系尺寸从“二环”扩建到“五环”的结论。

LAMOST 以一个个崭新的科学发现,重新绘制了银河系的时空“画像”。

破解恒星世界的谜团

恒星是研究天体物理最重要的探针,追溯恒星生命历程中的故事一直是天文学家研究的前沿热点问题。近年来,LAMOST在恒星物理的领域同样大放异彩。

2023年初,研究人员在《自然》上发表了一项利用LAMOST数据的重要成果:首次观测到天体物理学中一个非常重要的基础理论——“恒星初始质量函数”,随着银河系演化历史和环境发生了显著变化。该发现挑战了恒星初始质量分布规律在宇宙各处都不变的经典理论,刷新了人类对这一基本概念的认知,将对天体物理多个领域的研究发展产生深远影响。

2022年,国际学术期刊《自然》发表了一项重要成果,国际团队在银河系内发现了一个目前宇宙中金属元素含量最低的球状星团遗迹。研究团队获取的7颗有光谱的该球状星团成员星中,包含了一颗LAMOST观测的恒星,其金属元素含量约为太阳的1/2500,挑战了传统认知中球状星团的金属含量下限,为最终该球状星团遗迹的发现提供了重要的参考价值。

推动“黑洞猎手计划”新发现

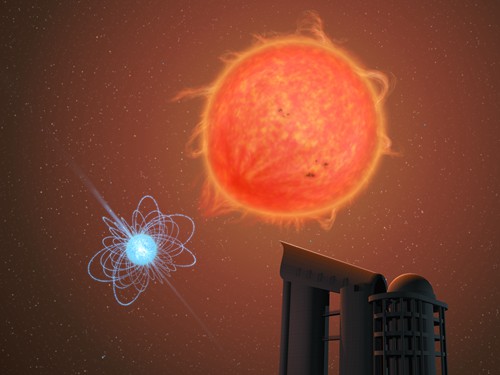

2022年,国际学术期刊《自然﹒天文》发表了LAMOST黑洞猎手计划的一项重要发现。基于LAMOST时域巡天数据,研究团队在距离地球约1037光年处发现了一颗宁静态中子星。这是继2019年证认了一颗宁静态恒星级黑洞之后,LAMOST黑洞猎手计划在致密天体搜寻领域取得的又一项重要成果。 LAMOST大规模巡天的优势使得天文学家可以利用视向速度监测方法来发现宁静态的黑洞、中子星等致密天体,打破了依赖X射线搜寻致密天体的观测限制。

LAMOST发现宁静态中子星示意图(喻京川)

利用同样的方法,以色列天文学家发现了一个包含宁静态中子星的双星系统。国内研究团队还发现了一个包含极低质量白矮星前身星和致密天体的双星系统。LAMOST黑洞猎手计划已陆续发现了10余个包含致密天体候选体的双星系统。该系列工作为搜寻难以探测的宁静态中子星、黑洞等致密天体起到了实质性推动作用,为进一步研究致密天体的性质和形成理论奠定了基础。

搜寻星海里的罕见“明星”

浩瀚星空的舞台上众星云集,在它们之中,总有那么几类非同一般的天体以自身独特的魅力傲立群雄,成为宇宙星海中奇特而又罕见的“明星”。搜寻这些稀有天体是非常有价值的工作,但因为稀有而异常困难。若没有大样本的数据“海洋”,几乎不可能实现“大海捞针”般的搜寻工作。近年来,LAMOST星海弄潮,珍贝满目。一批批特殊天体不断亮相,成为解读宇宙奥秘的珍贵 “密码”。

2022年,发挥LAMOST巡天优势,天文学家一次性发现了九颗罕见的超富锂矮星,其中一颗超富锂矮星的锂元素含量达到太阳的31倍,刷新了此类恒星的锂元素含量纪录。在此之前,天文学家仅发现过四颗类似的超富锂矮星。该成果在揭示超富锂矮星中锂元素的起源与演化机制等具有重要的科学意义。

过去几年,LAMOST在富锂巨星研究方面同样取得了一系列突破性进展,其中三篇成果发表在《自然﹒天文》期刊:发现了人类已知的锂元素含量最高的富锂巨星,并后续获取了目前世界上最大的富锂巨星样本,远超人类40年来发现富锂巨星的数量总和;揭示富锂巨星的真身是红团簇星;揭秘类太阳恒星氦闪后普遍可以产生锂元素等。该系列成果加深了人类对富锂巨星以及巨星中锂元素演化的认知。

2022年,我国研究团队在LAMOST光谱数据中发现了734颗极冷矮星,这是目前最大的、具有均一光谱数据的极冷矮星样本。极冷矮星质量小,颜色红,亮度暗,观测难度非常大,对观测设备的要求极高。该发现展示了LAMOST在暗端的观测能力,证实了大口径光谱巡天望远镜研究极冷矮星的可能性。

2022年,天文学家利用LAMOST和Subaru数据构建了目前最大的、具有高度一致性的高分辨极贫金属星样本,对研究银河系形成和演化历史具有重要价值。

2021年,天文学家利用LAMOST和Gaia数据,一次性发现591颗高速星,其中43颗是超高速星。这是历史上一次性捕获高速星最多的研究工作,将人类历时15年使用多个望远镜发现的高速星总量翻倍。

捕获遥远宇宙的信息

类星体是宇宙中最明亮的持续发光的天体,是研究遥远宇宙的重要探针。截止目前, LAMOST证认的类星体总数达到56,176个,其中24,127个是LAMOST首次发现的。这使得LAMOST成为目前世界上发现类星体数目第二多的巡天项目,仅次于美国斯隆数字巡天(SDSS)。这为变脸类星体和宽吸收线类星体等罕见类星体的搜寻提供了宝贵的光谱数据。

2022年,天文学家在LAMOST海量光谱中发现了1547个致密星系,其中1417个为最新发现的,包括大量绿豌豆星系、蓝莓星系及紫葡萄星系。这些星系中距离地球最远的达到90亿光年左右。这是迄今一次性发现致密星系数量最多的研究工作。在这之前,最大的具有光谱信息的致密星系样本仅约800个成员。这些致密星系为了解早期宇宙星系的形成与演化提供了新的视角。(记者宋雅娟)